〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田3-19-2

TEL 04-2946-3310

MENU

今月の

ゆっくりゆっくり

情報

2025年

12月

支援室よりお知らせ

-

園庭開放しています

保育園の前を通ってどんなことしているの?入っていいのかな?と思いませんか?保育園では園庭開放しています。

東所沢保育園の園庭にはブランコや滑り台などの遊具はありません。大きな土山があってそこを登るのも楽しい!滑るのも楽しい!水を流すのも楽しい!遊び方は自由です。水が好きな子どもは水道からどんどん水をバケツやペットボトルに入れて、流し、どろんこ遊びを楽しんでいます。在園の子ども達と一緒になって遊んでみてください。- 時間

- 9:00~11:00

- 15:00~17:00

- 開放日

- 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝祭日は開放していません)

- 東所沢保育園の園庭で遊ぼう‼

- ・園児が遊んでいるところで一緒に遊びますので、衣服が汚れたり水でぬれたりするので、着替えの用意があると良いです。

- ・水分なども用意してください。

- 時間

-

“東所沢保育園”

ってどんな保育園?

- ♣いっぱいあそぶ

- 天気の良い日は朝から園庭やお散歩などお外でたっぷりあそびます。暑くなってくると水あそび、どろんこ。プールであそびます。ハイハイの子どもたちも園庭におりて砂、ドロ、水の感触を楽しんでいます。

- ♣いっぱい食べる

- ひがとこの給食はとってもおいしい‼薄味の和食がメインです。季節の食材、畑でとれた野菜やクッキングなどおいしいものをおいしい時に食べることを大切にしています。日中体を動かしてお腹がすいておかわりして食べています。

- ♣安心してねむる

- たくさんあそんでおいしく食べると子どもたちは気持ちよく眠り、目覚めると元気いっぱいになり午後もたくさんあそびます。

一緒に遊びましょ!

- 持ち物:のみもの、着替え、タオル、帽子など

- 開放日時:月~金

午前9:00~11:00

午後15:00~17:00

-

電話相談受付

- 子育ての悩み、子どもの発達の事などお気軽にご相談ください。

子育て支援コラム

新しい1年がスタートしました。お正月、お家の人とゆっくり過ごした子どもたちは元気いっぱいに登園してきました。

お正月におじいちゃんおばあちゃんの所に行ったこと、おもちを食べたこと、お年玉もらったことなど嬉しそうに話していました。

年明けの雪が園庭に残っていて器に入れて絵の具をかけてかき氷屋さん、ジュース屋さんごっこがはじまりました。寒い季節氷を作ったり霜柱をふんだり、冬ならではのあそびを楽しんでいます。

今月は"お正月あそび伝承遊び"の紹介です。「親子であそぼう」に掲載しましたのでご覧ください。

子育てアドバイス

前回は0、1歳の子におすすめの本を紹介したので、今回は2歳ぐらいから(お話の面白さがわかるようになったころ)保育園の子ども達と楽しんでいる本を紹介します!

「ねこのピートだいすきなしろいくつ」(株)ひさかたチャイルド

作/エリック・リトウィン 絵/ジェームス・ディーン 訳/大友剛 文字画/長谷川義史

「しろいくつかなりサイコ〜」一緒に歌いながら楽しめます!くつがいろいろな色になります。失敗に見えるけど歌って前にススムってことというコトバに大人もぐっときます。

「よかったね ネッドくん」偕成社

作・絵/レミー・シャーリップ 訳/やぎた よしこ

ネッドくんに招待状が届きます。ネッドくんがでかけるとさまざまなピンチが…。カラーと白黒が交互に。ページをめくりながらドキドキワクワクしてください。

「おおかみさんいまなんじ?」Gakken

文/中川 ひろたか 絵/山村 浩二

「おおかみさ〜ん、いまなんじ?」「あさの8じ」おおかみさんとひつじの言葉のかけあい。しぐさあそびからおにごっこあそびへ

「ちいさなたまねぎさん」金の星社

作・絵/せな けいこ

台所にあらわれたネズミ。台所はおおさわぎ。でもたまねぎさんの活躍でネズミは…。

子どもと一緒におしゃべりしたり、笑ったり、膝にのせてゆっくり絵本を読む時間は、子どもにとってもお父さんお母さんにとってもステキな時間になります。

今月はひがとこの子どもたちが好きな絵本を紹介します。

0、1、2絵本「まるくておいしいよ」福音館

シルエットを見て何かなぁとページをめくるといろいろなおいしいものが出てきます。子どもたちは食べ物のでてくる絵本が大好きです。

0、1、2絵本「ごぶごぶ ごぼごぼ」福音館

●穴のあいたところをさわったりたのしい音の絵本。オノマトペの本も大好きです。

松谷みよ子あかちゃんのわらべうた「あそびましょ」偕成社

くまさんくまさんの歌に合わせてしぐさあそび。

中川ひろたか「バスなのね」ブロンズ新社

子どもたちの大好きなバスに乗ってバスごっこ。このシリーズの「コップちゃん」もおすすめです。

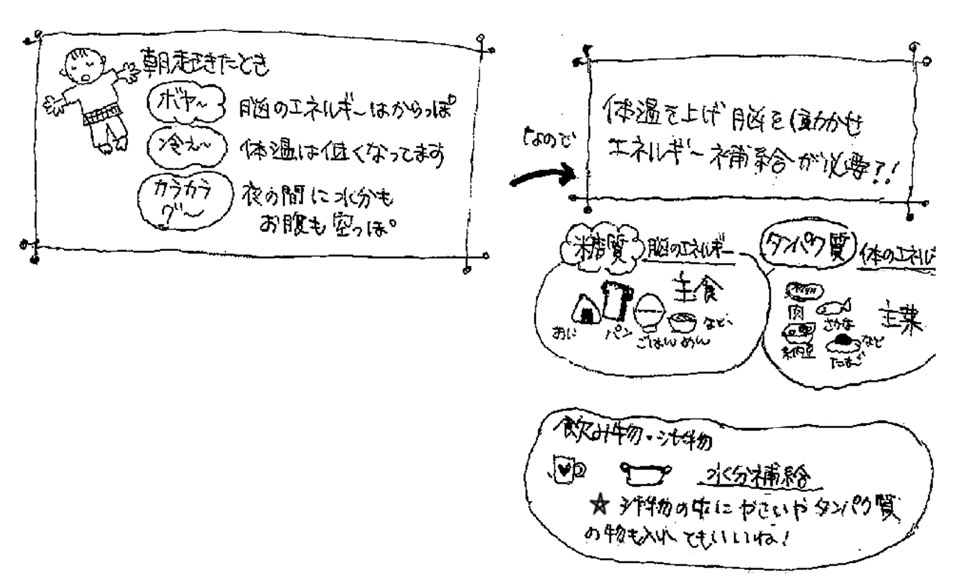

朝ご飯を食べると…

♣脳にエネルギーがいき活発に動ける

♣排便効果

♣早寝早起きのリズムができる

子ども達から父母へ感謝の言葉を伝える場面があるのですが、それぞれ感じていたことを照れくさそうにだったり、涙を流しながら伝えていました。子ども達が伝えていた言葉は特別なことではありません。いつもの生活の中の感謝でした。

『子どもに何かしてあげないと…』『次はこれ…』『これも…』と大きくなると考えてしまうことが多くなってきますが、土台となる生活を作っていく事、『ご飯を食べて』『遊んで』『寝る』こんな日常が何より大切なことです。3度の食事(朝昼晩)、起きる時間、寝る時間を決めて生活をすることで心身の生理的リズムも定まり、情緒も安定してきます。いっぱい遊ぶとお腹が空いておいしく食べられる。満足すると心地よく入眠できる。たっぷり眠れる事でまた次の活動への意欲がわくのです。子ども達は土台ができていればぐんぐん成長していきます。

地域で子育てをしている方々も一年前と比べてどうですか?ふと振り返ってみると成長を感じられると思います。保育園の子ども達も本当に大きく成長しました。それはきっとお父さん、お母さんの毎日の頑張りでもありますね。

子育てをしていて困ったことや、わからないことがあったら保育園に相談したり、子育て支援の集会に参加してみるのもいいですね。それから子育て仲間を増やしていかれると、肩の荷が少し軽くなるかもしれません。また新しい春がやってきます。心地よい季節を親子で楽しみましょう。

一年間ありがとうございました。

さて、10月には保育園でうんどうかいが行われ、子ども達が元気に動き回る姿を見せてくれました。ひがとこのうんどうかいでは「親子競技」があります。子どもも親も楽しく動ける遊びはなんだろう?と日々の保育の中を振り返りながら種目を考えるのですが、今年もどのクラスも『だっこ』『たかいたかい』『グルグル』『むぎゅ』など触れ合う動きが取り込まれました。当日、お父さん、お母さんにやってもらうと、親子でとてもうれしそうな顔をしていました。

からだとからだの触れ合う遊びは、赤ちゃんから、大きくなって年長の子どもも好きな遊びの一つです。その魅力は、大好きな大人、友達に自分の身体を安心してゆだねられる事と、その年齢にあった心地よい揺れや、振動、そして最後に『どっしーん』『コチョコチョ』への期待があるからでしょう。保育園でも『たかいたかい』で誰かが遊んでいるのを見つけると「わたしもやって‼」「やって」と小さい子から大きい子までやってきて、大人が疲れるまで楽しんでいます。楽しそうな顔をしてくれるので何回も頑張る気になってしまいます。

だっこはだっこでも今主流のだっこ紐のだっこはちょっと違います。くっついているから安心感はありますが、自分で手足に力を入れてしがみついたり、「あっち」「こっち」と動いて伝えたくても動きに制限がかかってしまう部分もあります。どうしても大人の手が離せないくらい忙しい時はもちろんあるので、そんな時はだっこ紐に頼りましょう。ちょっとゆとりのある時はお父さん、お母さんの『手』でだっこをしてあげてください。

「だっこから降りなくて、歩かないんです」という声もあります。歩きたくなるような道を子どものペースで進んでみてください。小さい子は特に目線が大人とは違います。ゆっくりゆっくり進んでいると虫を見つけたり、きれいな草花、木の実、置き物などいろいろな物が見えてきます。それを子どもと一緒に見つけていくとトコトコ歩きたくなるかもしれません。歩いているのにせかされると子どもも「じゃあだっこ」になってしまうかもしれませんね。『目的地に行く』というのを目的にしなくても、子どもの見たいもの、行きたいところにブラブラ散歩も楽しいですよ。この辺りだと「東所沢公園」や「東川」「金山公園」なども自然が多くて今の時期オススメです。公園で「よーい どん!」でゴールにだっこでギューも子ども達大好きです。触れ合いながらゆったりとした休日を過ごしてみてください。

「お神輿」を幼児クラスの子どもたちが作って担ぐことになりましたが、「お神輿」を本や映像でしか見たことがなく、実際に担いだことのある子はいませんでした。イメージを膨らまし完成したお神輿を初めて担ぐと、なんだかぎこちない…。2回目に担いでみて、ようやく「わっしょい‼︎」と声を出し息を合わせて進んでいました。お祭り当日には元気な声を上げながら盛り上げてくれました。

楽しい体験は遊びに繋がります。園庭にあった長い板を2人の子どもが持ち上げると「わっしょい!ワッショイ‼︎」と掛け声をかけて運んでいるのです。掛け声があるだけで、楽しさが変わってきますね。大きい子が担いでいる姿を見ていた乳児クラスの子も、真似をして遊んでいたようです。

先日の十五夜でも子どもたちのおもしろい発見がありました。月に関する絵本や話を色々としていくと、子どもたちも夜空の月を気にするようになりました。ある時、実際に満月になる前の欠けている月を見た3歳の子どもが「おつきさま、たべられちゃったのかな??」と不思議そうに空を見ていました。2歳の子も「お月さまたべちゃった(*'▽'*)」とかわいいやりとりもありました。

十五夜の日には、お月見団子も幼児クラスの子が作りました。「きれいな丸になったよー!」と月をイメージして作っていました。年長の子たちに「つきへいったうさぎ」という月にうさぎがいるという言い伝えの元となった絵本を読みました。すると、「わたし見えなかった〜」「ぼくは見えたよ‼︎」と自分たちの見た月を思い出しながら話していました。絵本や話などきっかけがある事で、子どもたちはイメージを豊に実体験と結びつけて過ごしていました。

お神輿はちょっと特別かもしれませんが、普段の生活の中でもちょっと子ども目線に立つと、おもしろそうな事はあります。野菜の皮をむいたり、卵を割ってみたり、目に見えるゴミを掃除機で吸ってみたり、半分水遊びしながら泡を出してお風呂掃除してみたり、いつも大人がパパッとやっていることを一緒にやってみると、新たな遊びを見つけるかもしれません。「何事も体験」身近な体験が子どもを豊にしてくれます。映像ではない本物の体験を子どもと探してみてください。

子どもは『やりたい』を叶えていくエネルギーを積み重ねていく事が大切です。そのためには大人に待ってもらって、「困っている事」を自分で解決していくプロセスを経験できるようにしていくことが私たちにできることです。例えば、小さな赤ちゃんだと『あのおもちゃがほい・・・ 』手を伸ばします。手が届かないと腕を伸ばして、足を曲げ、踏ん張って進みます。大きくなると『これをくっつけるためにはどうしたらいいんだろう?のりかな?テープかな?切り込みを れるのかな・・・?』と試行錯誤しますね。すぐに助けたり答えを出すのではなく待ちながら本当に固った時に手助けをしてあげるくらいが子どもの『やりたい』キモチを尊重できると思います。

子どもを取り巻く環境は近年大きく変化しています。特にSNSの流通で簡単にいろいろな情報を目にする事ができるので、どれを頼ればいいのか、これでいいのか、こうしないといけないのでは?と迷ってしまうようなことがあります。周りからの目も気になり『正しいことをしなければならない』というプレッシャーも出てくるでしょう。

- 同じ子どもは一人もいない➡みんな違って当たり前

- 同じ親も一人もいない➡「できること」「できないこと」はみんな違う

- 毎日が新しい毎日➡昨日出来たことが今日できるとは限らない

子どもは大人に読んでもらう絵本が大好きです。保育園では、手の届く所に絵本がたくさんあり、1歳になったばかりの子でも“読んで欲しい”と絵本を持ってきて、大人の表情と絵本を見て楽しんでいます。

幼児クラスでは、週に1回絵本を借りる日を作っています。同じ本を毎週のように借りる子もいれば、小さい頃に楽しんだ絵本を借りていく子、図鑑や長いお話を借りていく子と様々です。

子どもと絵本の出会い。子どもが絵本と触れ合う時、知っているものを見つけて「ワンワン ワンワン」と思わず声が出たり、オバケが出てきてこわ〜くなったり、大好きな車が出てきてワクワクしたりと、色々な気持ちを体験したり、“おおかみに食べられちゃうのかな〜?”“きれいなお花畑だなぁ”とストーリーや情景を想像したり。言葉、感情、想像力…と様々な力を子ども達に与えてくれる絵本。そして大好きなお父さんお母さんに読んでもらえるのが、子どもにとって何よりも嬉しい!親子の大切なコミュニケーションのひとときになりますよね。

好きな絵本が親子で見つけられるといいですね‼︎

大好きなお父さん、お母さんの声で読んでもらえるのが嬉しい。

年齢にこだわらず、年齢の垣根を越えて、子どもが楽しんでいるものを大切に読んであげたいですね。

何度も何度も「読んで…」と何度も読んでもらうのはその絵本が大好きで、読んでもらうのが心地良いから繰り返しを楽しみます。

地域支援担当 椎津

気持ちの良い秋空に誘われて、お散歩を楽しんでいますか?

野原には木や花、どんぐりなど木の実の他にもたくさんおもしろい植物があります。

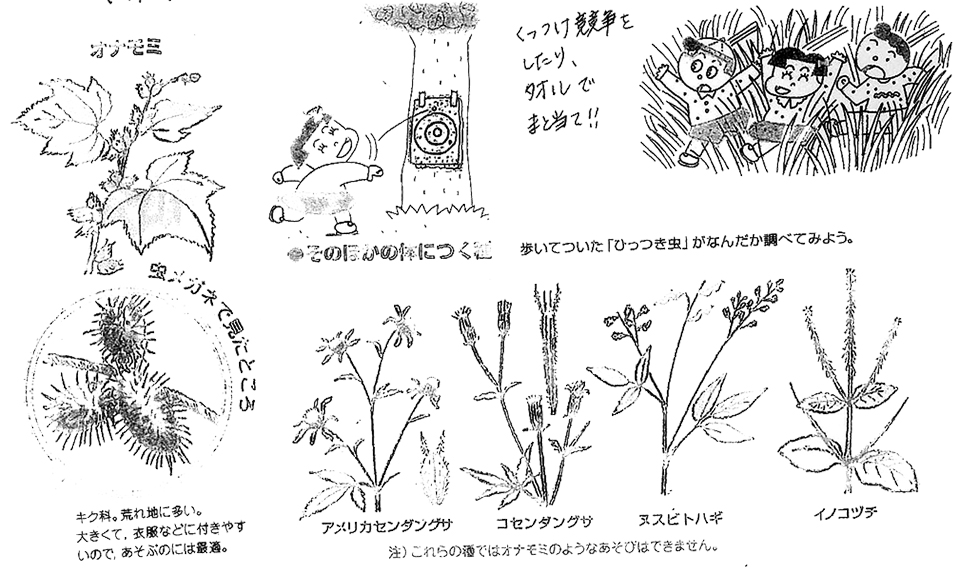

「ひっつき虫」という名前を聞いたことがありますか?今まで野原で遊んでいたら体にチクチクするものがくっついてなかなか取れずに困ったという経験をしたことがありませんか?

これは通称「ひっつき虫」と呼ばれる植物の種で、人や動物の足や体にくっついて運ばれるようにできているからです。

衣服についたこの「ひっつき虫」は一度くっつくと取れないような仕組みになっています。この一見嫌われ者の種もその仕組みを遊びに利用して楽しむことができます。

※(取りにくいひっつき虫をとる裏技!それは使い捨てマスクでこするだけ!)

地域支援担当 椎津

秋の原っぱは虫たちの宝庫です。虫をつかまえたり鳴き声に耳をすませてみましょう。

「コロコロリー」

「チンチロリン」

「リーリーン」

「チョンギース」

「チンチンチン」

「スイーッチョン」

9月29日はお月見ですね。保育園で子ども達も作っている簡単おいしいおだんごの作り方を紹介します。是非お家でお子さんと一緒にクッキングしてみて下さいね。

お豆腐入り白玉団子

※分量は覚えやすい1:1:1です

- 【材料】

- 絹ごし豆腐 1丁

- 白玉粉 豆腐と同量

- 上新粉 豆腐と同量

- 【作り方】

- 全ての材料をボウルまたはビニール袋に入れ子どもと一緒にもみもみ

- ちょうど良い大きさに丸めてゆでる。

- ぷか~と団子が浮いてきたらすくって冷たい水に入れる。

- 冷めたらきなこやあんこまたはみたらしあんにからめて出来上がり!

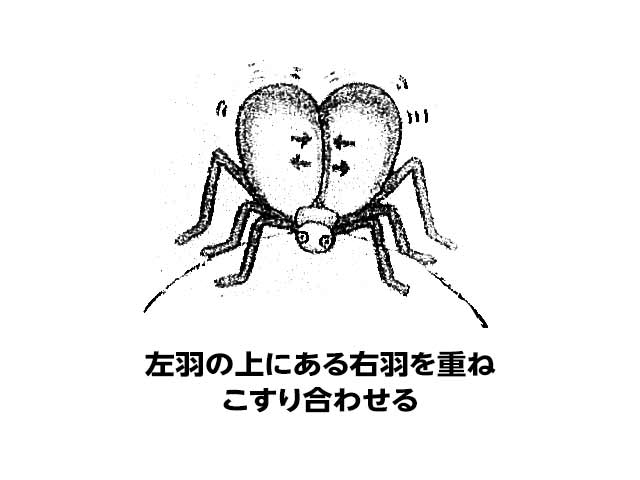

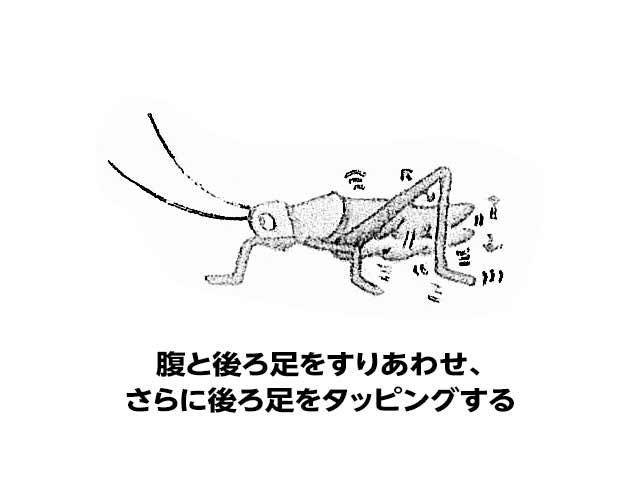

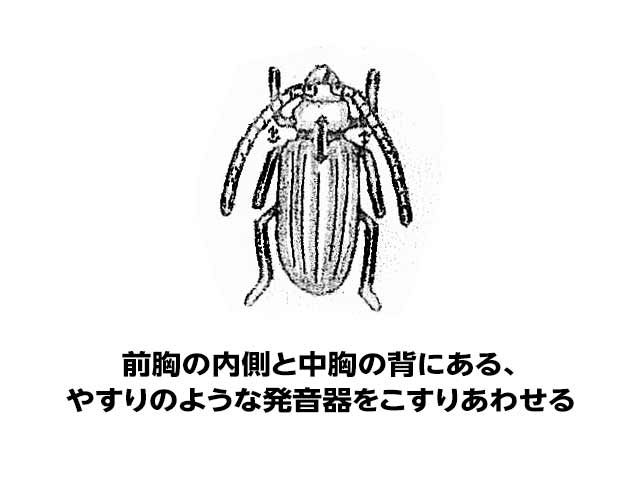

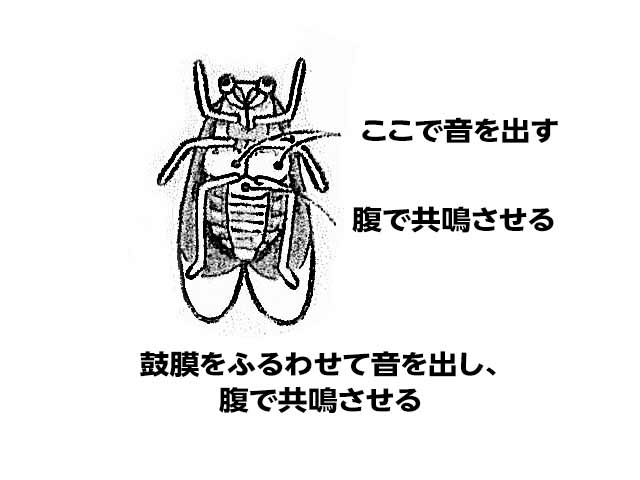

夏にはさまざまな虫の声が聞かれます。できれば、近くで観察してみましょう。セミは胸で鳴き、腹で共鳴させて大きな音を出しますが、スズムシなどは「鳴く」と言っても、羽をこすりあわせて音を出しています。草原でバッタの飛ぶ音を聞いたり、つかまえた虫の出す音も聞いてみましょう。

これから初めての暑い夏を過ごす子ども達。赤ちゃんは『暑い』『寒い』と言えないので、気候に合わせて、外出時間や衣服などで調節してあげましょう。

◆こどものからだ

私たちの体は暑さに対し、皮膚の血管を広げて熱を逃す働きがあります。また、汗腺から汗が分泌されることで、体温調節ができます。赤ちゃんは大人に比べて体が小さく、汗腺の数は大人と同じ為、汗をたくさんかきます。

汗腺はお母さんのおなかにいる時からでき始めます。2歳半ごろまで増え続け、その後汗腺は増えないと言われています。ですから、生まれてからそれまでの間に汗の出る生活をしておかないと、汗の出にくい体となってしまい、暑さに対応できず、夏に弱い体になってしまいます。

皮膚に日光が当たると血管が拡張するので皮膚の機能が高まり全身の機能もさかんになります。さらに、骨の生成に役立ちます。そして、適度の外気に触れることは子どもにとっても親にとってもよい気分転換になります。

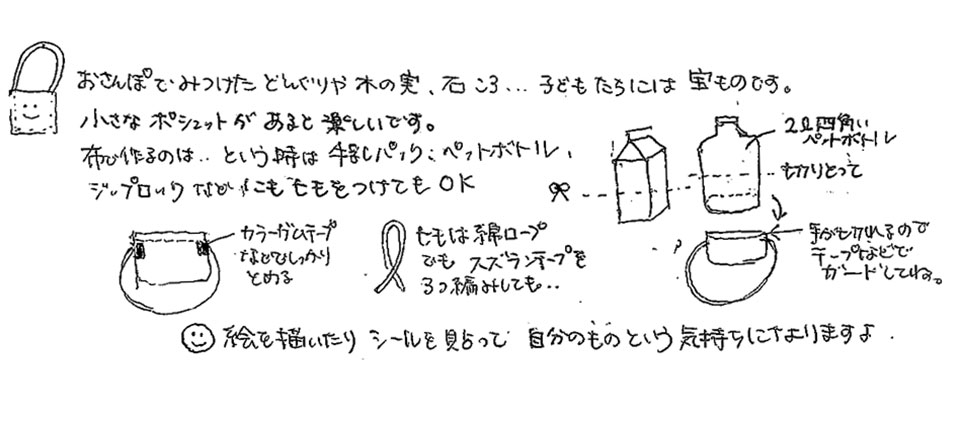

こんなものあると便利

葉っぱや実を見つけたら…

宝物を入れるポシェットに入れよう。

両手が自由になっていいね

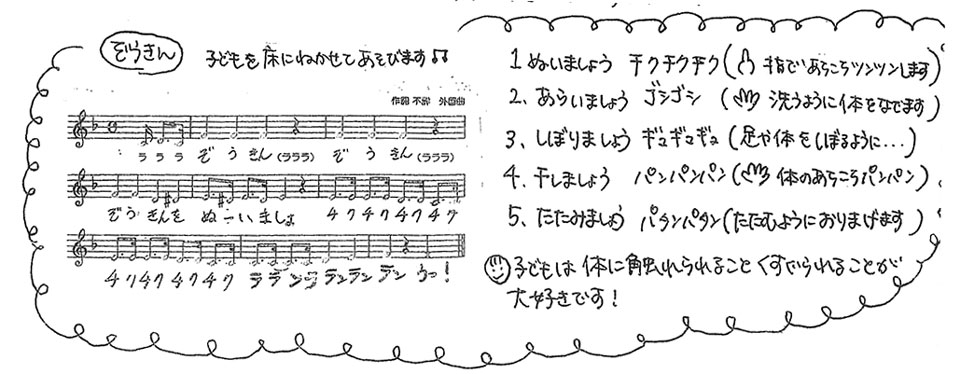

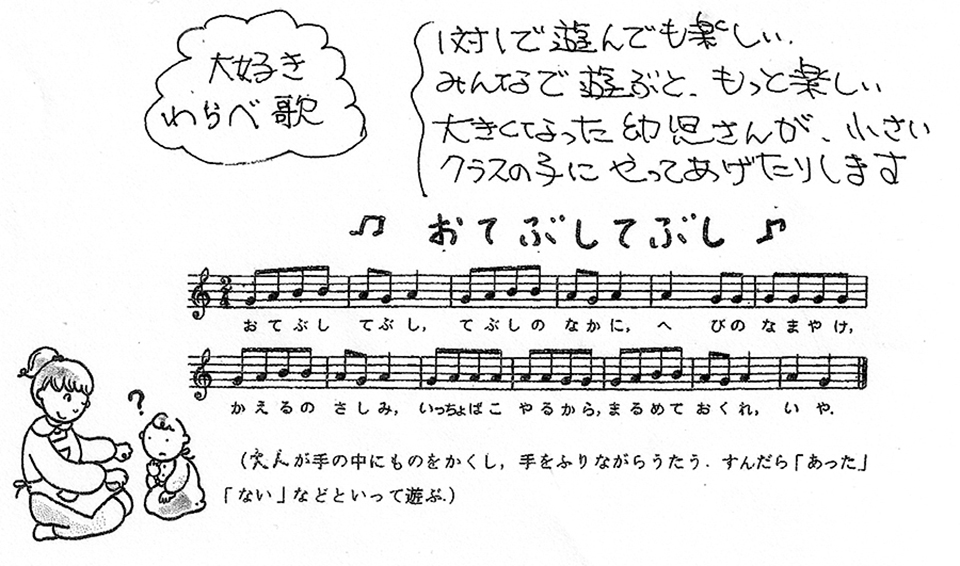

わらべうた・手遊び

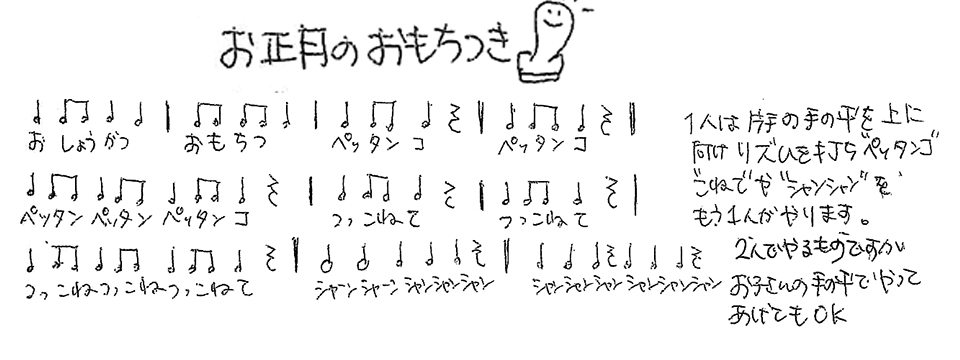

お正月のおもちつき

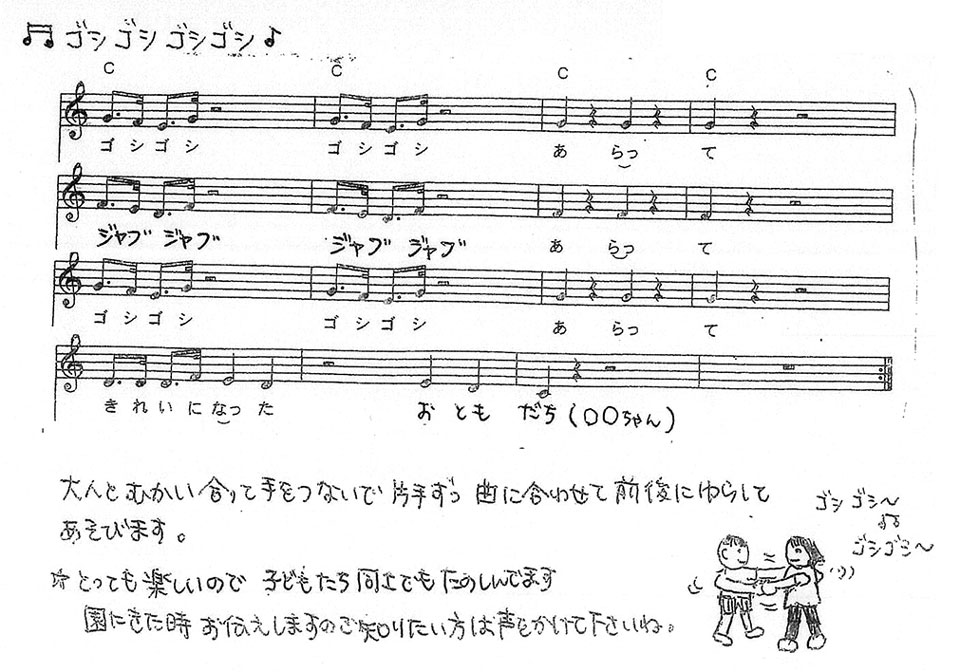

ゴシゴシゴシゴシ

ぞうきん

一本橋こちょこちょ

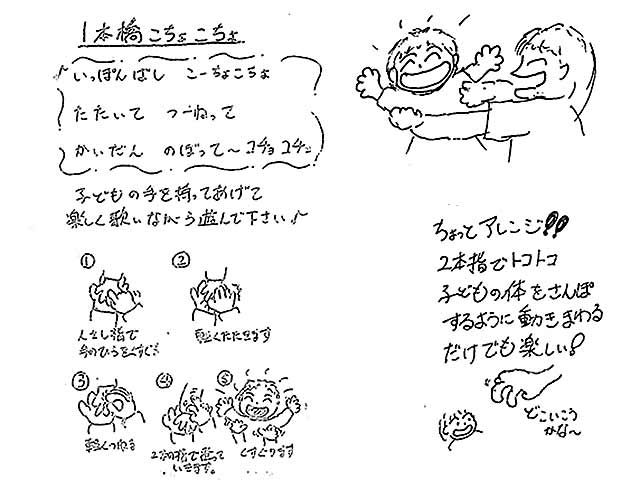

手遊び指遊びいろいろ

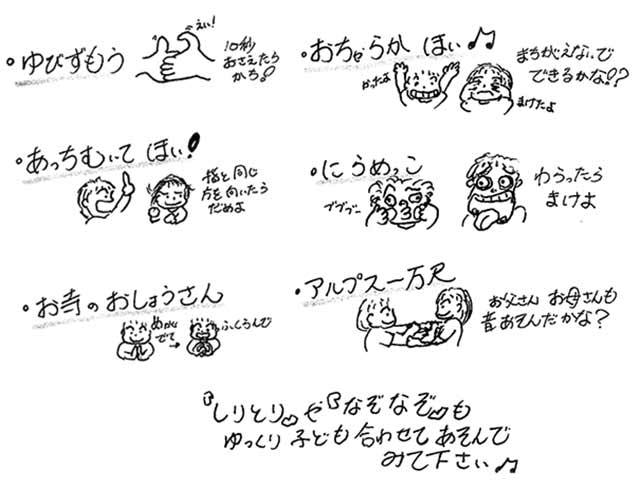

にんどころ

“にんどころ”とは、似ているところの意味です。右ほっぺはお父さん似、左ほっぺはお母さん似、おでこは、あごは…家族みんな似ている、みんなに愛されているんだよ、という気持ちがきっと赤ちゃんにも伝わるでしょう。

子ども達の大好きな手遊びです

色々なバージョンで楽しんでください

おてぶしてぶし

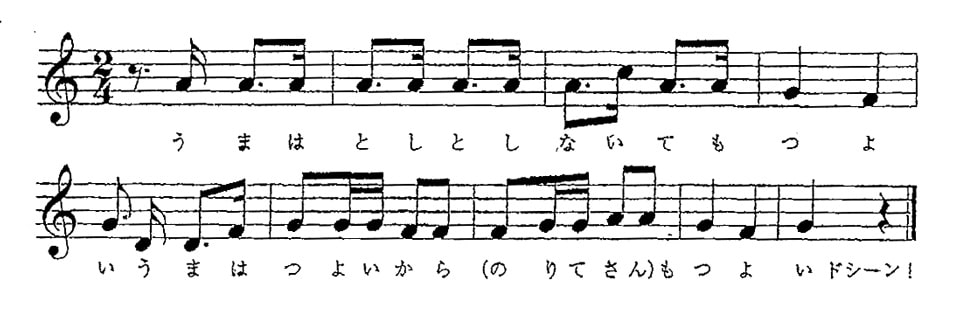

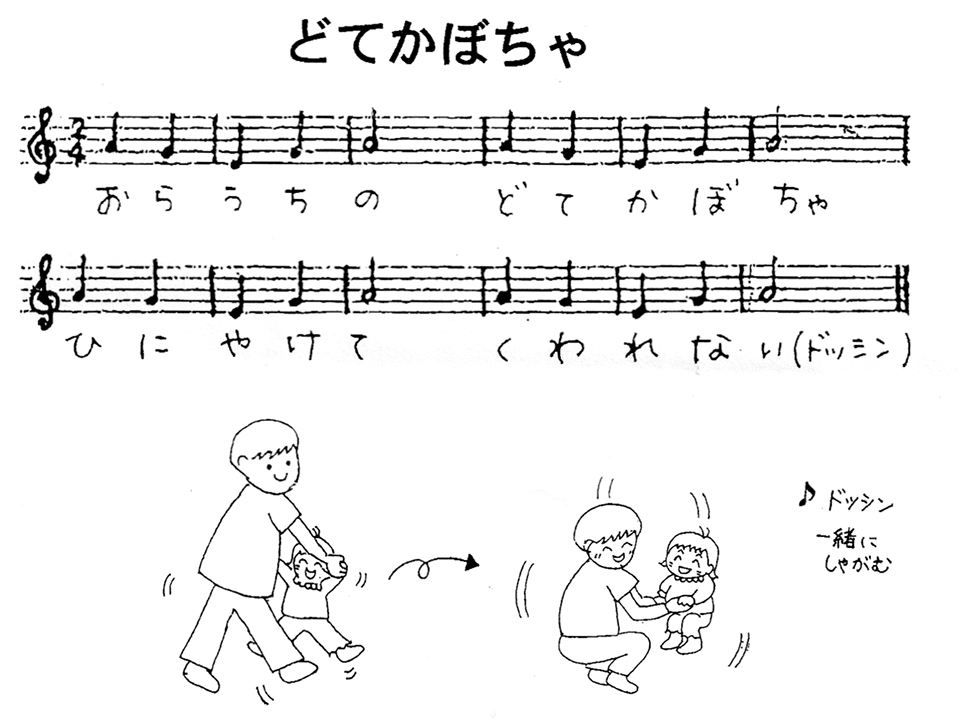

うまはトシトシ

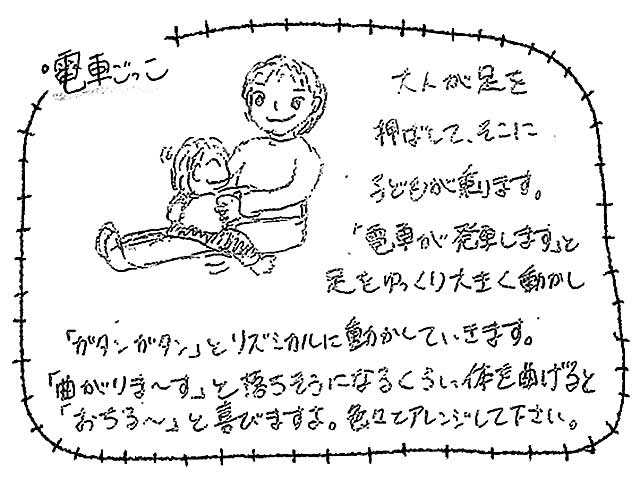

保育園ではボクも私も…と4人ぐらい足に乗って来ます。

最後の「ドシーン」と落とすところでワクワク感を持たせると楽しさが増します。

うまはつよいから(乗り手のなまえ)さんもつよい」

足に乗せて手を繋ぎ揺すります。

足の間を開きます。

だんごだんご

足を交互、左右に上げる

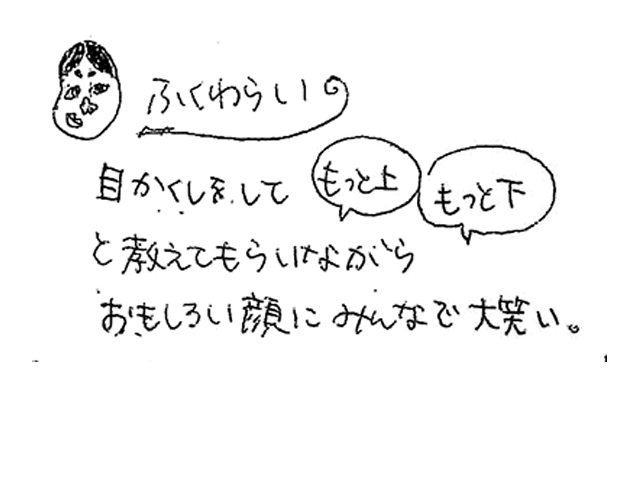

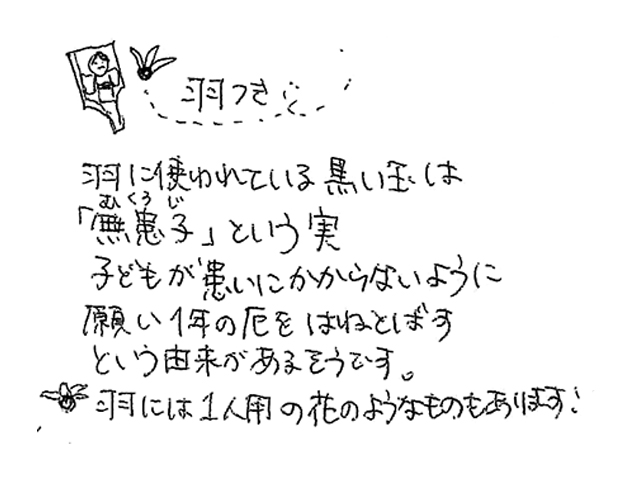

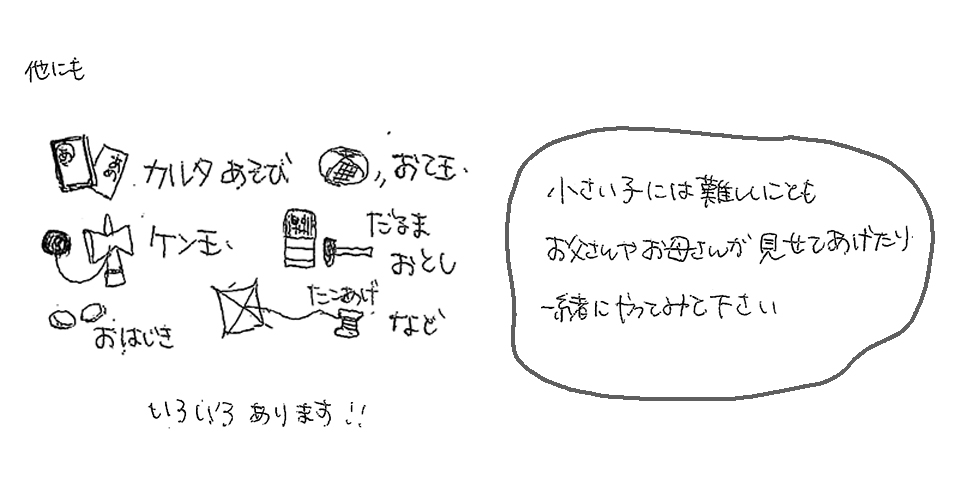

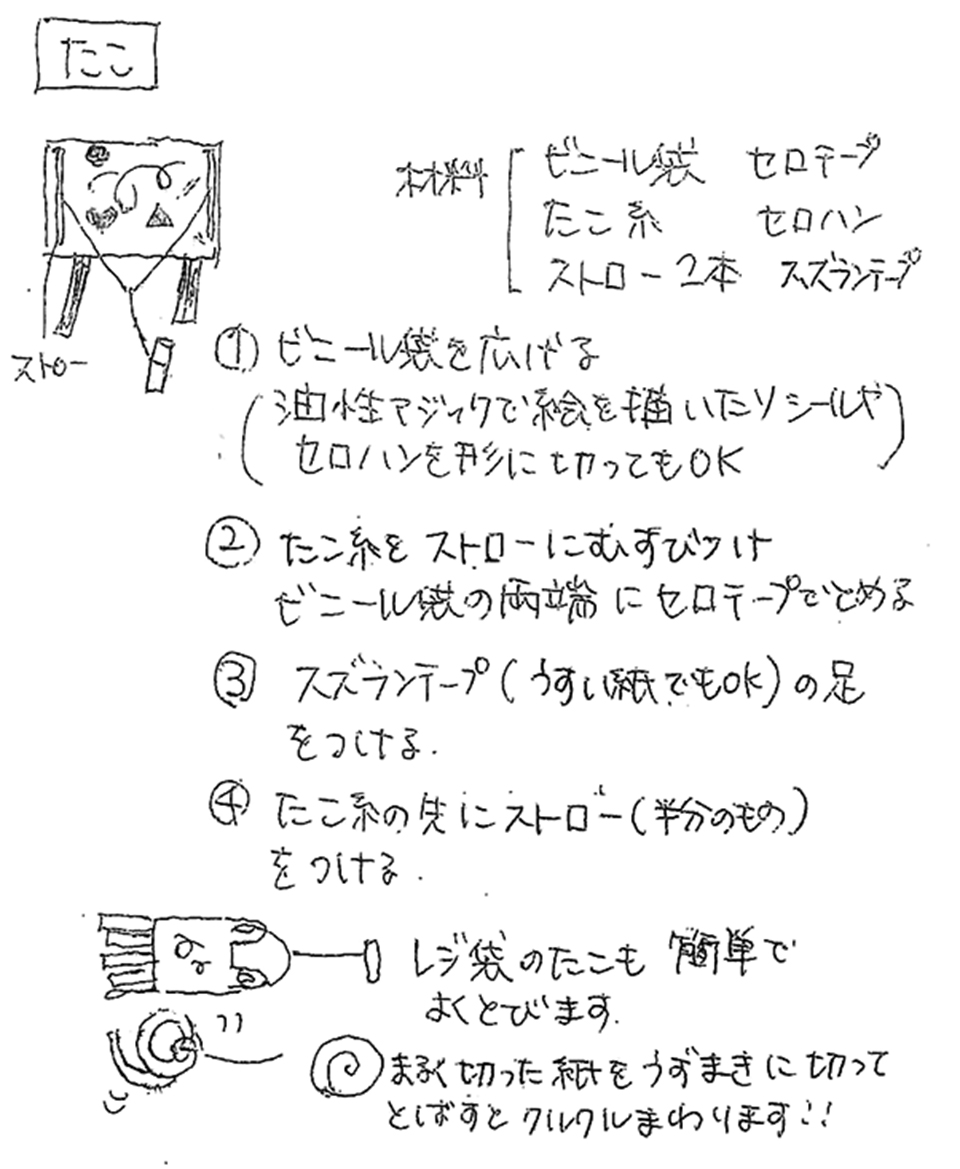

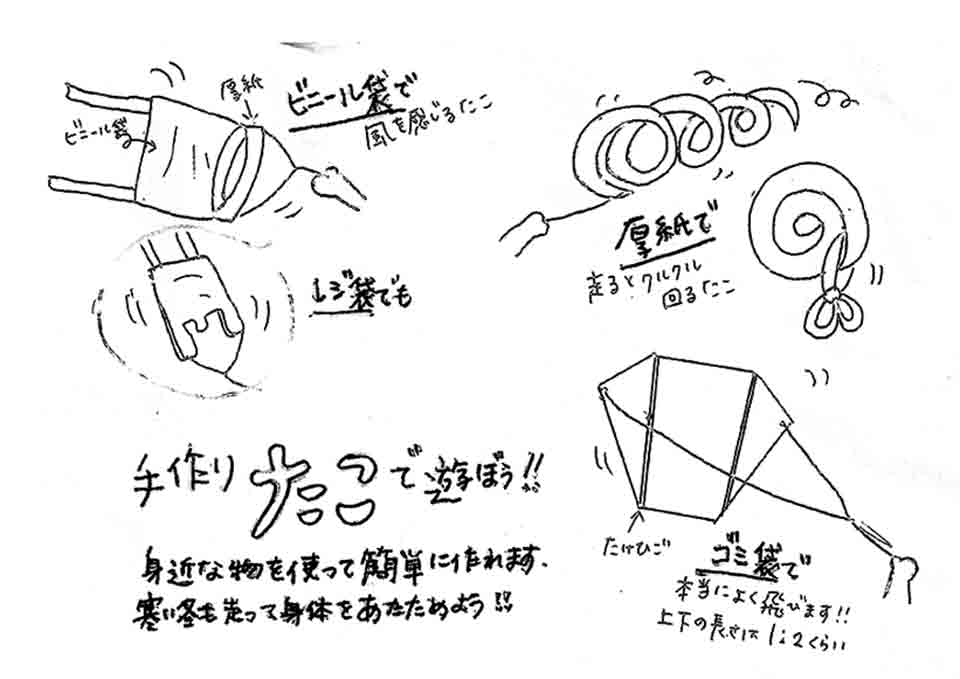

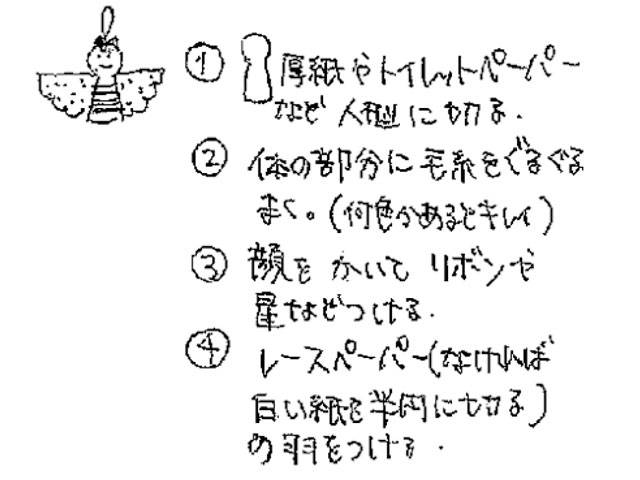

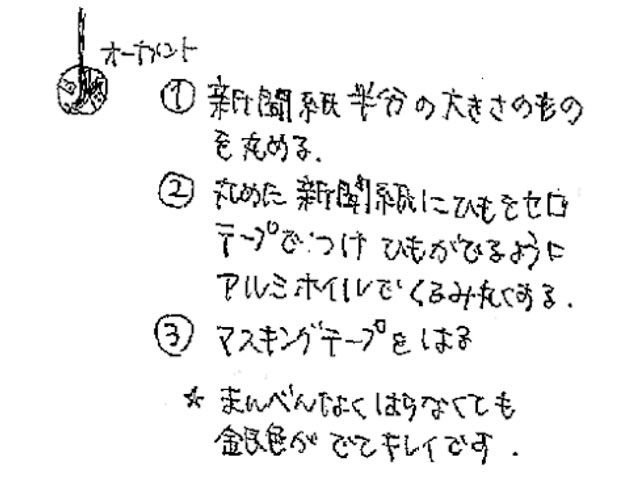

おもちゃ 親子であそぼっ 紹介

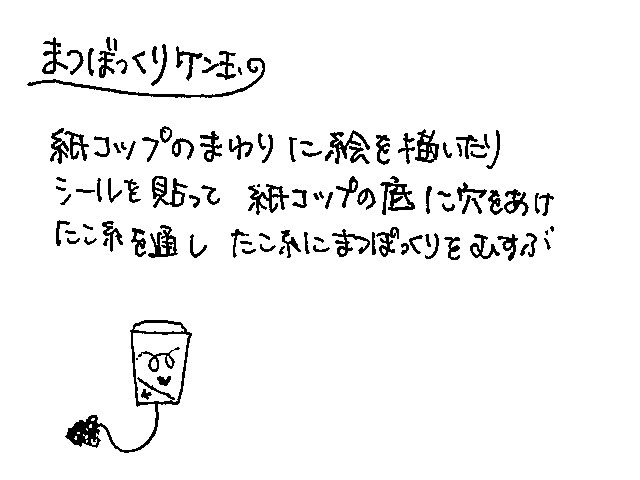

“お正月あそび

伝承遊び”

正月遊びのおもちゃを作ってみよう

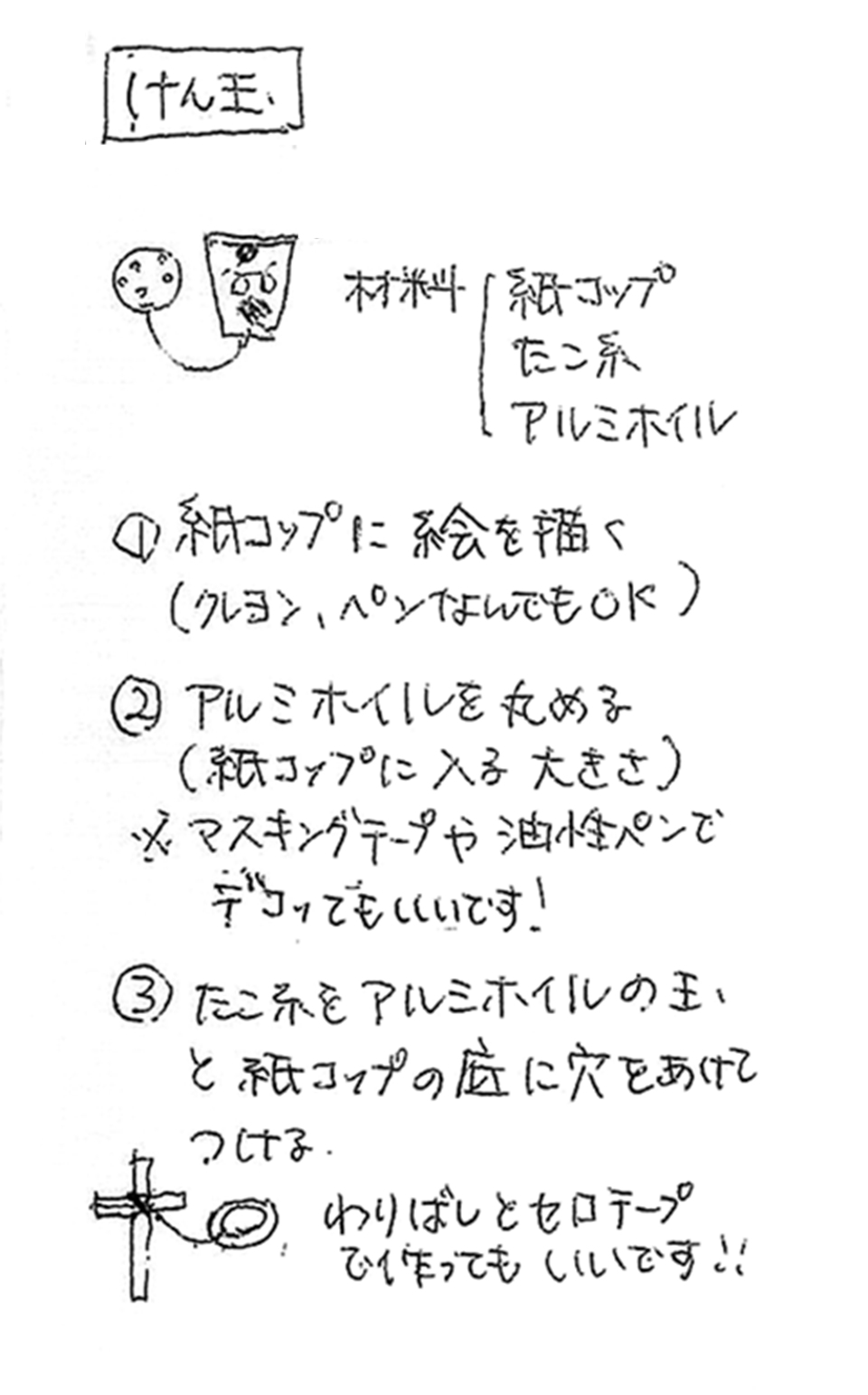

けん玉

たこ

手作りたこで遊ぼう‼︎

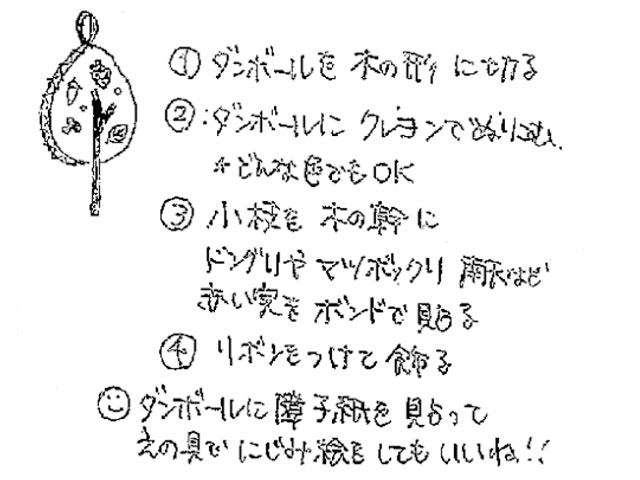

“クリスマスの飾りを作ろう”

お散歩で拾ってきた木の実や小枝、まつぼっくりを使って飾りを作ってみませんか?アルミホイルや新聞紙、毛糸などお家にあるものや100均で買えるもので作れる保育園で作ったものを紹介します。

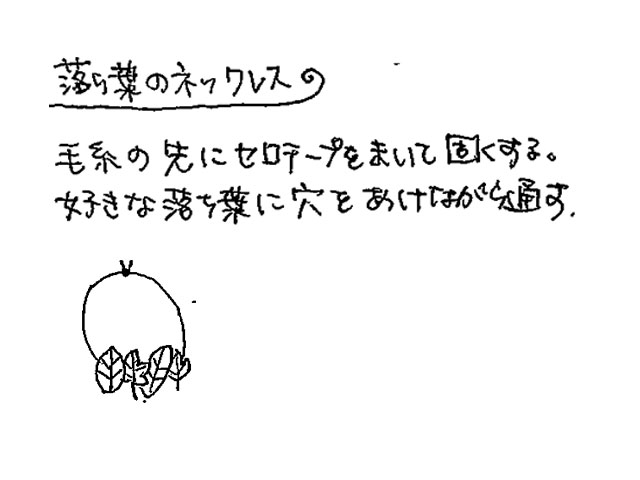

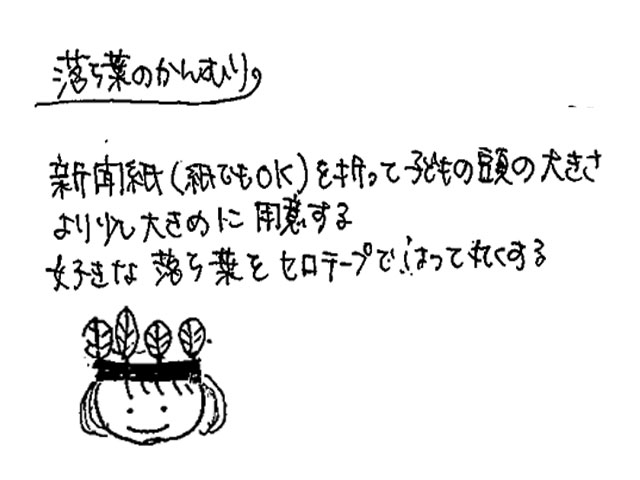

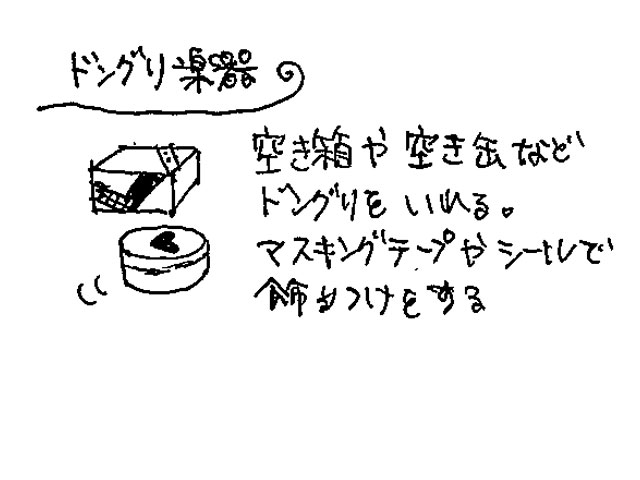

“秋のおすすめあそび”

公園や園庭には様々な形や色の落ち葉やいろいろなドングリや木の実が落ちています。「わ〜キレイ」と思わず葉っぱを拾ったり、ドングリ拾いに夢中になる子もいます。お子さんと一緒に作って遊んでみてください。

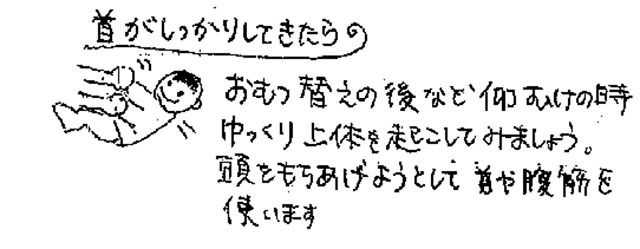

首がしっかりしてきたら

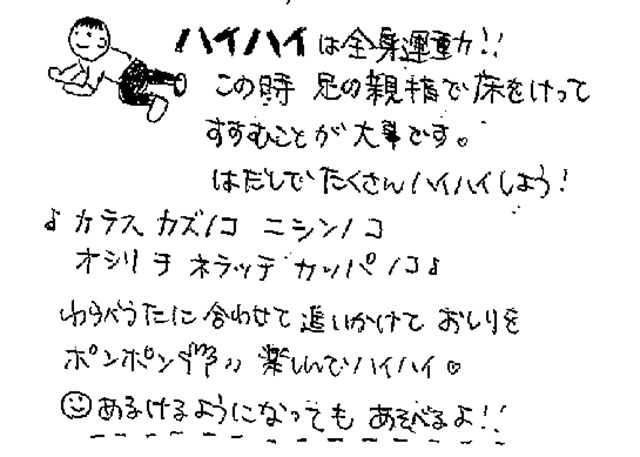

ハイハイするようになったら

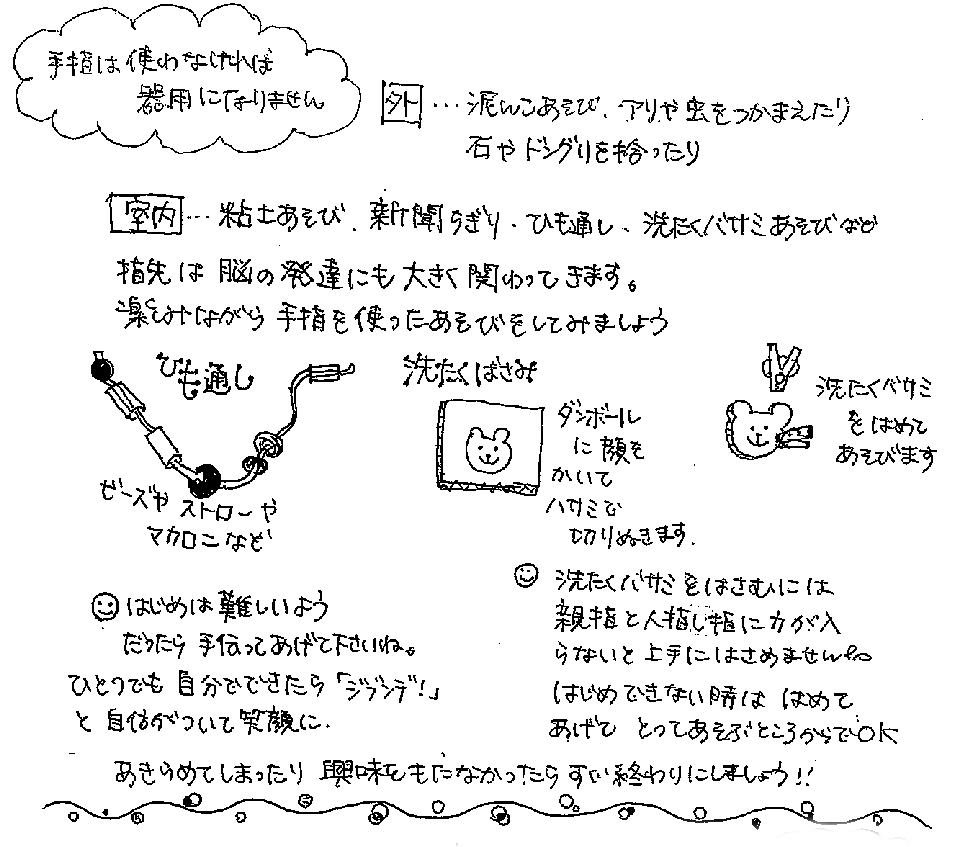

手指を使ってあそんでみよう!!

1歳から2歳の子どもの成長の特徴

- しっかり2本の足で歩ける様になる

- 言葉でコミュニケーションができはじめる

- 手指の操作が自由になり始め道具を操作しようとする

夏のおすすめ遊び2

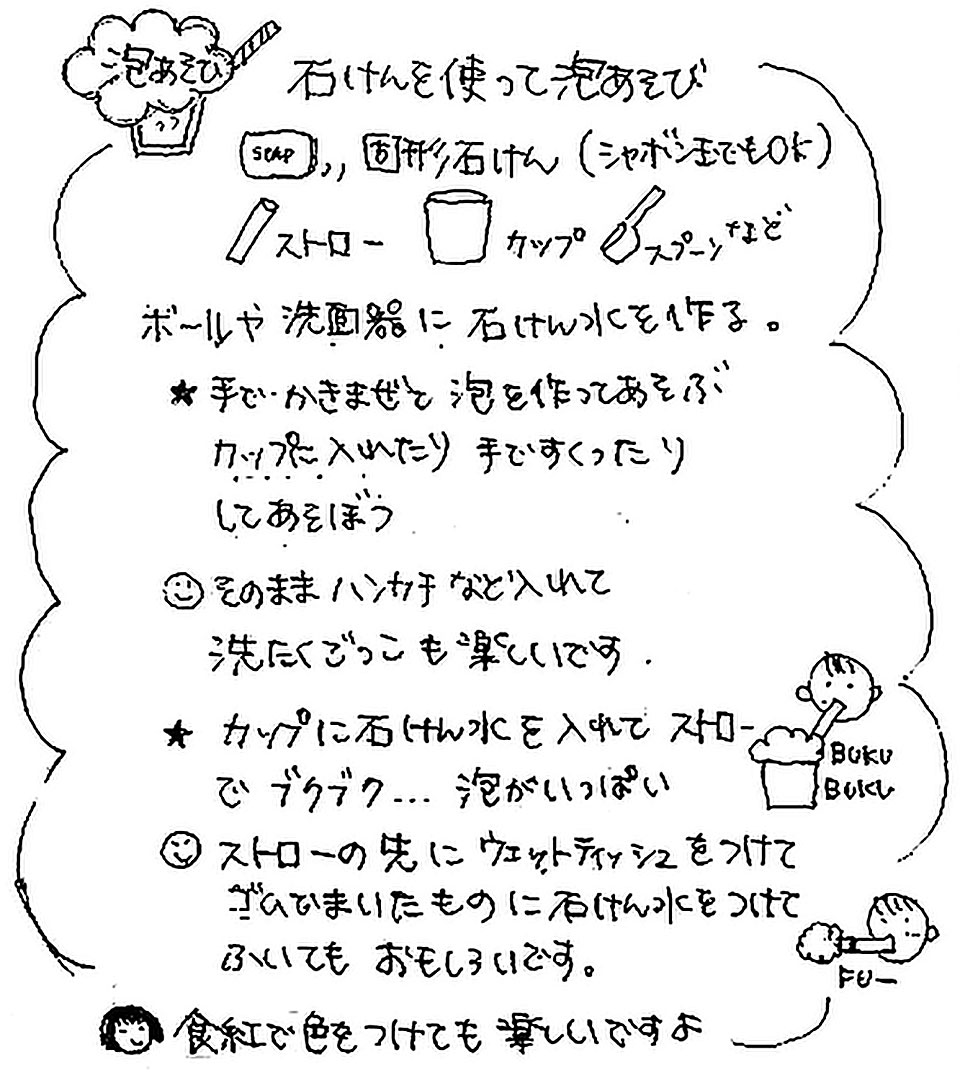

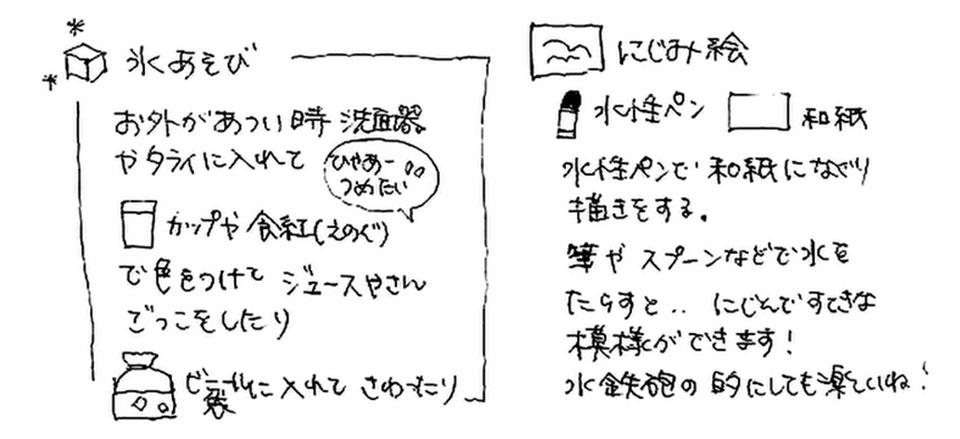

保育園では夏になるといろいろな水あそびをしています。お家でもやってみてくださいね。

石鹸を使って泡あそび

氷あそび、にじみ絵

雨の日のおすすめ遊び

雨の日お部屋で親子で楽しめる遊びを紹介します

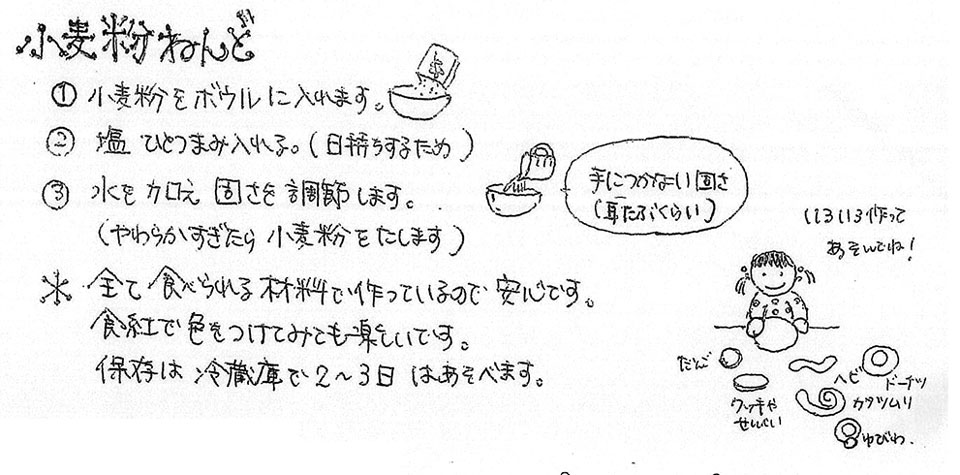

小麦粉ねんど

電車ごっこ

夏のおすすめ遊び

◆ 食紅色水

食紅は口に入っても大丈夫。服についても落ちる。色の混ざりがきれい。

ジュース屋さんや、少し濃くして紙にも描くことができます。コップや袋などに入れていろいろなあそび方ができます。

◆ 感触マット

・スポンジやビーズなど色々な素材を入れると楽しさup!

※小さいものを入れる時は注意してください

・冷蔵庫で冷やして使えばクールダウンにもなります。

遊んでいる間に中身が出てしまうので、袋の口をガムテープでしっかり止めてください。

◆ ペットボトルシャワー

穴の大きさを変えて出る量を変えると色々と楽しめます。お風呂でも遊べるので便利!。ペットボトル以外でもプリンカップなどで水をすくって遊ぶのも夢中になって遊びますよ。

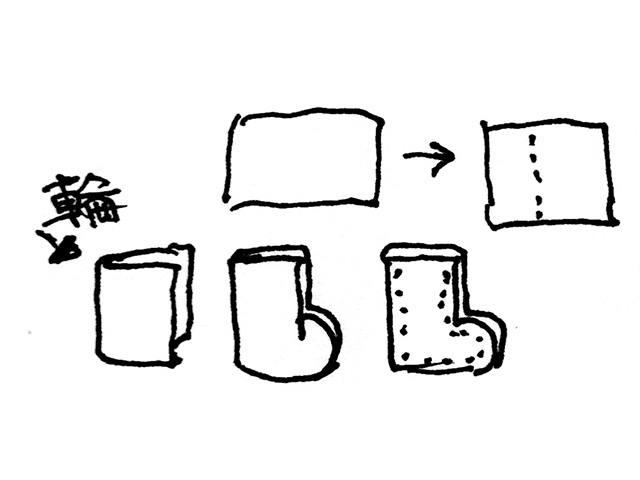

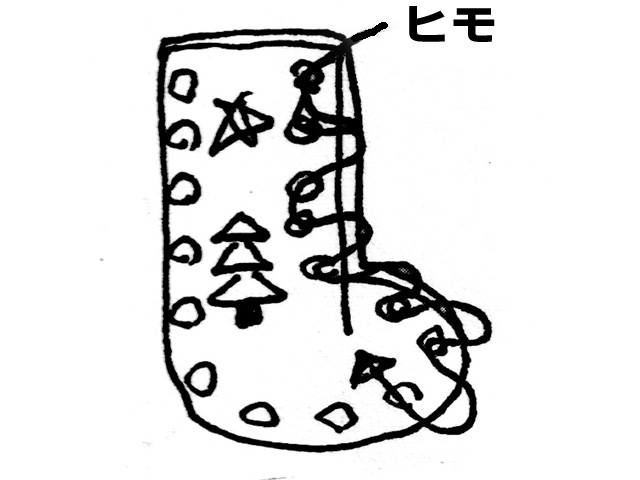

クリスマスソックスを作ってみよう

- 1枚の紙を半分に折ります。

- 輪になるところを残し重ねたところを靴下の形に切ります。

- パンチで周りに穴を空けます。

- 穴にヒモを通していきます。

- 最後まで通したら完成

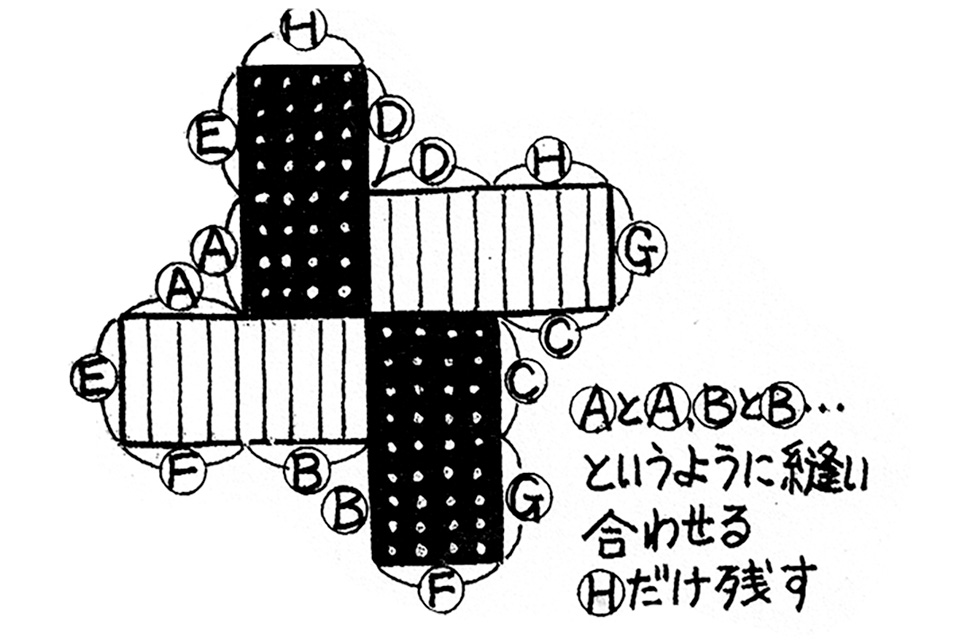

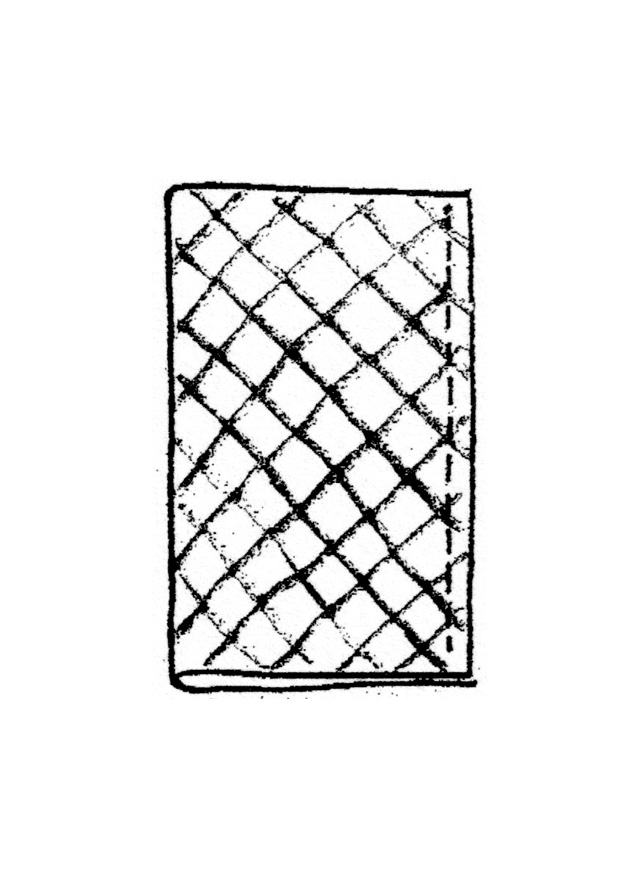

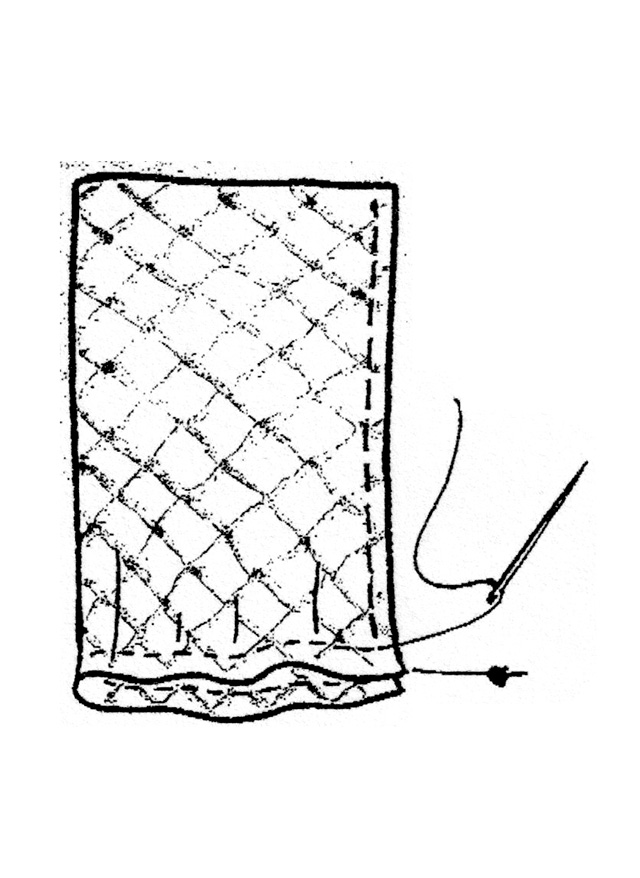

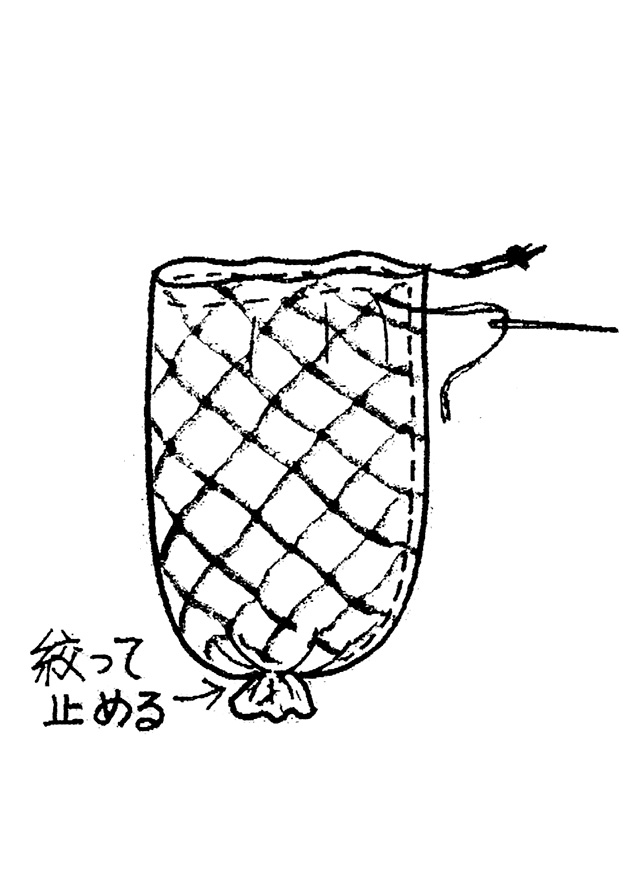

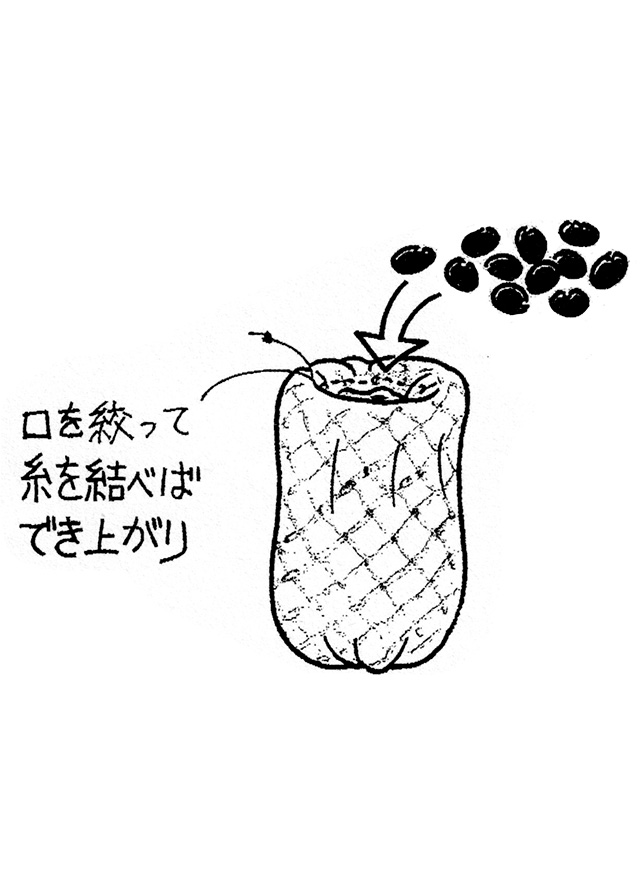

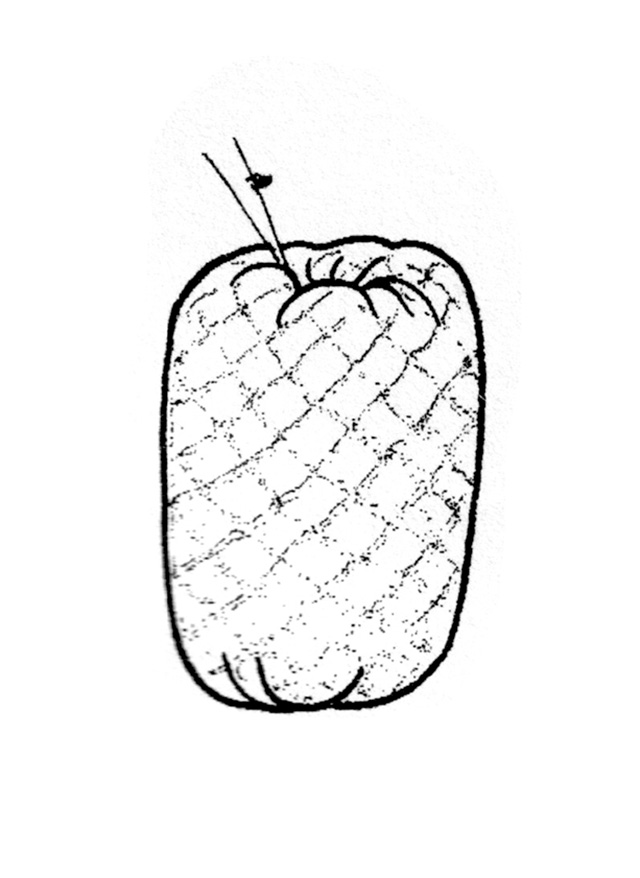

お手玉を作ってみよう

市販のお手玉もありますが、まずはありあわせの布を袋に縫って、小豆やプラスチックの粒などを入れて手作りしてみましょう。

両手を使って何個か同時に操る遊びが多いですが、初めは簡単な片手遊びから挑戦して、手と目を慣らすと良いでしょう。また、高齢者の中には、目を見はるぐらい上手な方がいらっしゃいますから、子ども達に伝承の技を伝えていただけるといいですね。

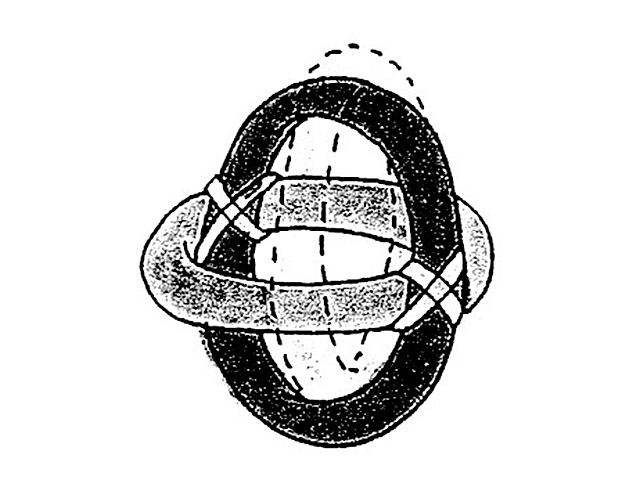

ともえ型

俵型

バスタオルを使って遊ぼう‼

おうちにあるバスタオルは、肌さわりも良く洗濯も直ぐできるし大きくダイナミックに遊ぶことができます。お座りがしっかりできるようになったら…そり遊びやハンモックなども楽しいですよ。

お部屋で遊ぼう‼

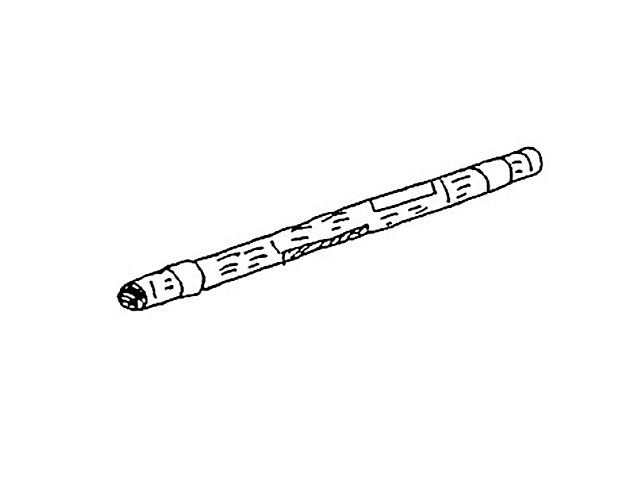

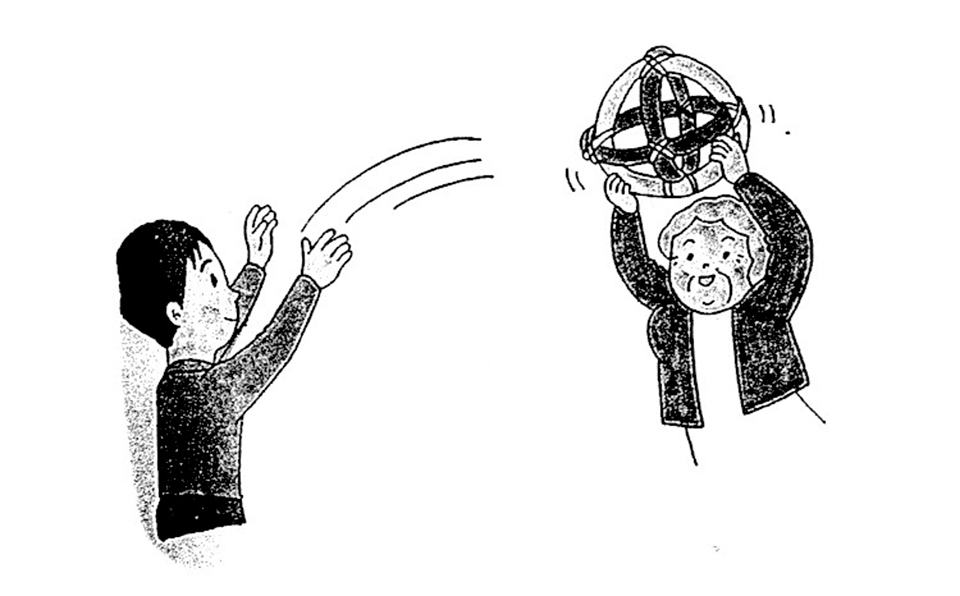

新聞紙の四次元ボール

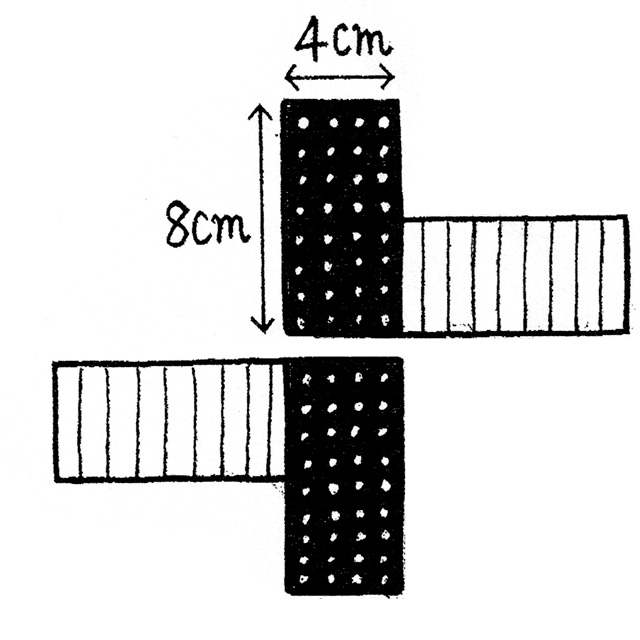

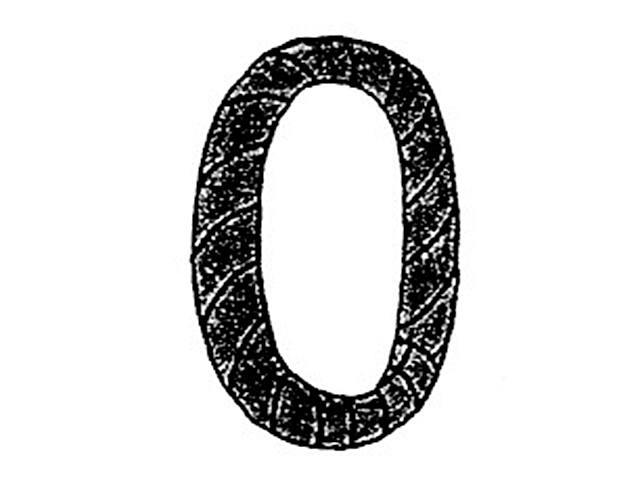

輪投げはそもそも大人たちの遊びで、庭先や客船のデッキで親しまれてきました。新聞紙で作った四次元ボールは、ドアの取っ手や椅子の背もたれ部分などにひっかけてみたり、本来のボールのように手で受けるだけじゃなくつかむというのがミソ。指先がまだ思うように動かない乳児や高齢者でもキャッチが楽なボールです。

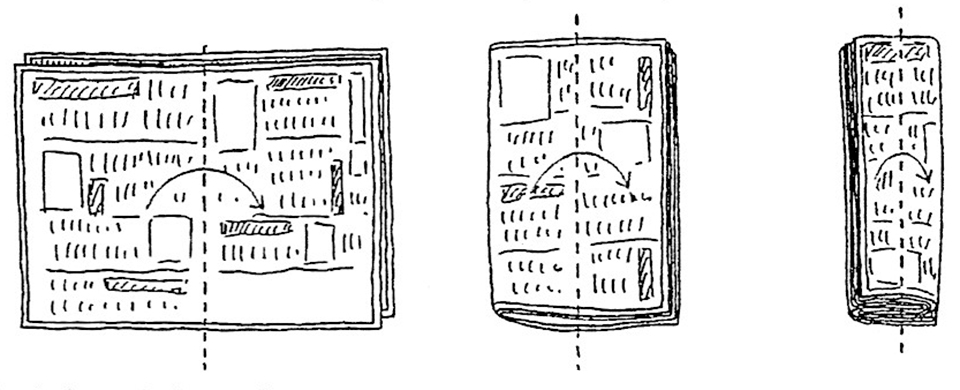

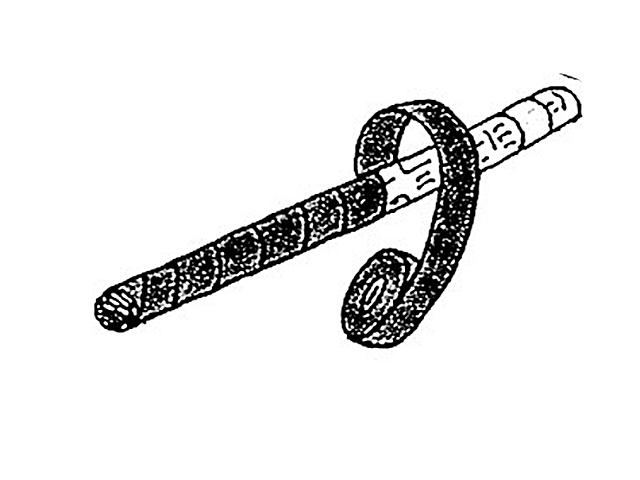

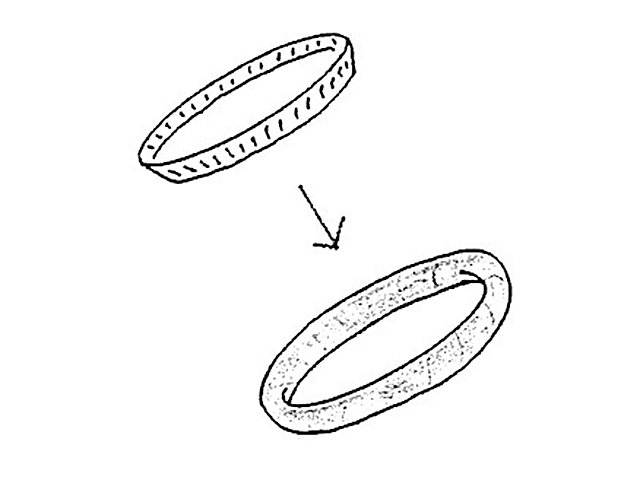

◆ 輪投げの輪の作り方

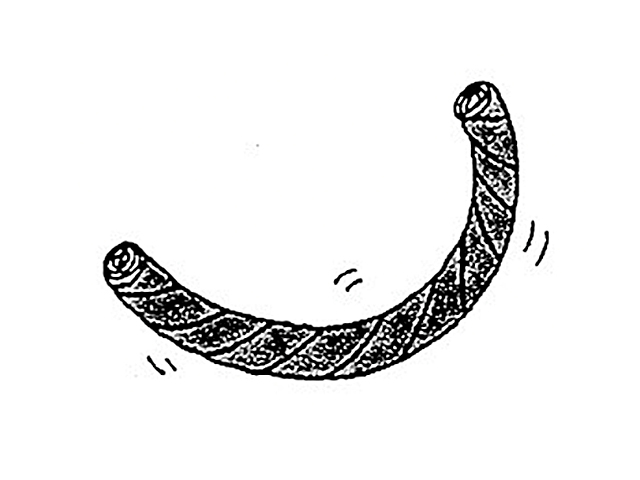

読み終えた新聞紙を広げ、2枚重ねて1/2の折りを繰り返します。

◆ 四次元ボールの作り方

上の④までをそれぞれ色を変えて3個作りイラストのように直角にクロスさせて重なり合った部分をもう1色のテープで巻きます。

輪の部分をつかんでとるのがミソ!

離乳食講習会

毎年行っていた離乳食講習会や地域の方たちとの交流をコロナウイルス流行のため、現在休止とさせていただいております。様々なパターンを模索しておりますが、密着が避けられない保育園という場所では難しいのが現状です。電話や個別でのご相談は受け付けております。また、離乳食の相談なども栄養士と一緒に出来ますので、お気軽にご連絡ください。

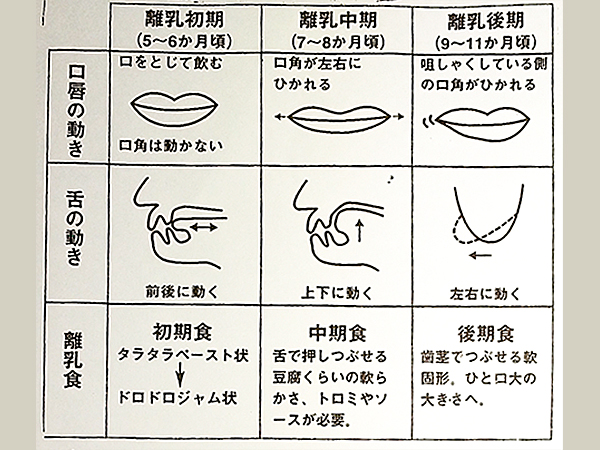

離乳食って何?

離乳食とは、母乳やミルク以外の食品から栄養を摂り、幼児食へと移行する過程の食事の事です。

厚生労働省から「授乳・離乳の支援ガイド」が出ていますが、一人一人発達や生活リズムが違うので、個々の赤ちゃんの様子を見ながら進めることが大切です。

「始めたら戻れない」と思ってしまいがちですが、途中で戻ってもいいのでゆっくりと「食べる」練習をしていきましょう。

離乳食全体の流れ

子育て支援室

「ひろば」より

「ひろば」は東所沢保育園の子育て支援事業の一つです。

5類に移行され徐々に活動を再開しています。募集の際はひろばの「支援室よりお知らせ」でご案内いたします。

子育てなんでも相談

子どものこと何でも相談

子育ての中で悩んでいることありますか?乳児、幼児のみならず子育てはいくつになっても考えさせられる事が多いですね。お話をする事で少しでも解決の糸口が見つかるかもしれませんよ…。

※ひがとこの「子育て何でも相談」「離乳食相談」は、コロナ禍でも随時受け付けしております。気になることがありましたらご連絡ください。

ゆっくりゆっくり

バックナンバー

2025年4月~2026年3月

2024年度ゆっくりゆっくり

情報の開示

情報の開示